《国家地理中文网》摄影师陈新宇拍摄到四川巴中米仓道的独特古双头佛像,下为文图转载:

“蜀道难,难于上青天”。四川周绕崇山峻岭,不知将多少美好阻隔在群山之外,但从未挡住佛陀的脚步。四川北部的广元、巴中,地处中原入川要道金牛道与米仓道,得风气之先,是最早开始开窟造像之地。广元千佛崖、皇泽寺广为人知,而位于米仓道上的巴中众多石窟群落却常常为大众所忽略。

在金牛道以东,有一条翻越崇山峻岭的古道,奇险、少人行走,因其中一座米仓山而名“米仓道”。图为西龛流杯池深藏于山林之中,天宫楼阁雕刻精美。

登上巴中城边的南龛山,进山门往上走,至云屏石背面可见数尊唐代至民国时期的等身观音立像,像间一方碑刻记录了巴中刺史严武重建南龛寺庙屋宇,并向皇帝奏求寺名的过程。图为南龛主体崖壁上全是密密麻麻的造像龛,龛龛珠光宝气,尊尊色彩艳丽,大都为唐代造像。

南龛62号西方净土变。它们如深山明珠,夺目却鲜为人知。

南龛之外,还有300多龛中唐到晚唐时期的佛教造像分布在巴中城周的西龛、北龛、水宁寺等地,唐代末期的造像在数量上已远远超过广元。图为水宁寺石窟,位于巴中城东水宁镇,是米仓道的必经之处。古寺今已无存,而寺前水宁河岸边的石岩上仍留有众多盛唐造像龛。

水宁寺释迦说法窟内的造像为盛唐彩雕的杰出代表。

南龛中的毗沙门天王形象。

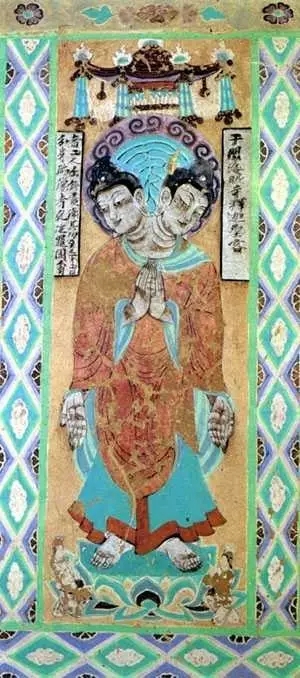

南龛83号龛中主佛一身双头,这种流行于新疆与河西、表示祥瑞的佛像题材在此出现,是巴中经天水与西域来往的明证。

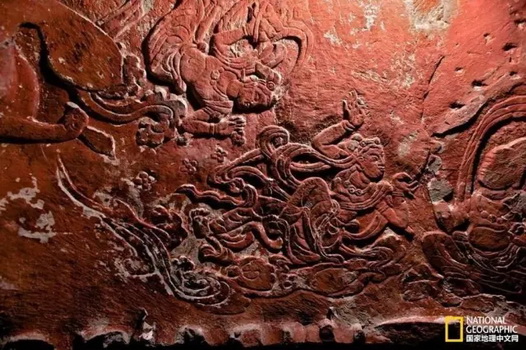

北龛中的飞天。随着唐的灭亡,唐与吐蕃、南诏之战结束,南来北往的人又回到相对好走的金牛道上,巴中又成偏远地区,鲜有人问津,外来人员的造像运动也随之戛然而止。米仓道上的往昔渐渐被人遗忘,史书亦缺,只留下些许片段深藏于巴中各龛窟的造像和题记之中。

关于罕见双头佛像的来历

(来源:东林佛艺)

双头佛在佛教造像史上是非常罕见的造型,目前实物案例仅有三四件,而黑水城出土的这件双头佛像,可谓其中最著名的一件作品。

制作此塑像的艺术家,不以他所用的材料寻常为由,反而发挥真正的艺术才能,充分利用粘土的特质——粘土任由他的手捏塑,等粘土变硬后,永久展现出他的创作理念。此塑像也贴金上彩,面带微笑,显得生动。头部略微倾斜,整个轮廓极为优雅柔和。

关于双头佛像的来历,早在印度的佛经中有记载:在古代印度的犍陀罗国,有一位穷苦人,经过多年辛辛苦苦、省吃俭用才积攒下一枚小小的金钱,把它交给了一位画工,请他在寺院中为自己彩画一身小佛像,以表达对佛的敬意。

一枚金钱画一身佛像是远远不够的,但画工被这位穷苦人的赤诚所感动,就不再谈论价钱了,答应他一定画成。这位穷人刚走不久,又来了一位穷人,也是拿着一枚小金钱要求画佛像。画工就用这两枚金钱,请了一位高手,共同画成了一尊佛像。

几天以后,两位穷人不约而同地都来到寺庙拜佛,画工指着那身新绘成的佛像对他们说:“我并没有贪占你们分文,你们的钱全用在这幅佛像上了,但也只能画一身。这要代表两个人的心愿。”话音刚落,佛陀便施出法力,佛像就显出了灵异,渐渐变成了两个佛头共处一身的奇妙画像,像是双胞胎挤在圆脖子里,并且放射出耀眼的光芒,两个穷人心悦诚服,更加坚定了对佛教的信仰。

西夏王国大力提倡佛教,僧人颇受照顾,境内修建了很多寺庙和佛塔。西夏人在佛塔中放置了这件形象传神的泥彩塑双头佛,就是寄托他们对佛祖的忠诚信念。

无论双头佛有多么稀奇,造就这些形象的根本目的,还是为了让人解除生死困惑,所以白云守端禅师有诗云:

突出双头卒辨难,曾将一击碎潼关;

自从天下太平后,流落人间号德山。